摂食・嚥下障害の方にとって、食事を楽しむことは大切ですが、適切な介護食の選び方が重要です。嗜好に配慮しながら、嚥下のしやすさや栄養バランスを考慮する必要があります。

まず、介護食はその方の状態に応じた食材を使うことが基本です。例えば、刻み食は咀嚼が困難な方に、ペースト状の食事は、嚥下が困難な方に適しています。また、柔らかく煮込んだ食材は、食べやすさを向上させる効果があります。

さらに、栄養がしっかり摂れる工夫も大切です。高齢者の場合、特にタンパク質やビタミン、ミネラルが不足しやすいので、肉や魚、玉子、大豆製品に果物や野菜などを取り入れると良いでしょう。

最後に、口にする際には、温度や盛り付けにも気を配り、食事の楽しみをサポートすることが大切です。適切な介護食を選ぶことで、食事の時間がより豊かになることでしょう。

お試し12食セット

価格:5,800円(税込)

UDF区分:歯ぐきでつぶせる・舌でつぶせる

人気のお肉とお魚のおかずに、リピートが多い「やわらかごはん」「やわらか軟飯」の2食プレゼント付きの12食セットです。

摂食・嚥下障害とは

摂食・嚥下障害とは、食べ物や飲み物を口に運ぶこと、あるいは飲み込むことに支障をきたす状態を指します。この障害は、高齢者や病気を抱える方に多く見られ、脳卒中や認知症、神経疾患などが影響することがあります。

この障害があると、食事が取りづらくなり、十分な栄養を摂取できない可能性があります。また、誤嚥(ごえん)を引き起こすと、肺炎などの合併症を引き起こす危険性もあります。そのため、早期の診断と適切な対応が求められます。

摂食・嚥下障害は身体的な問題だけでなく、心理的なストレスも伴う場合が多いです。食事を楽しむことが難しくなると、生活の質が低下することに繋がります。これらの理解が、支援や介護において非常に重要なのです。

定義と原因

摂食・嚥下障害は、食物や液体を正常に摂取することができない状態です。この障害は、口腔の問題や神経系の障害など、さまざまな要因によって引き起こされます。

主な原因としては、脳卒中やパーキンソン病、アルツハイマー病などの神経系の障害が挙げられます。これらの病気は、身体の信号を適切に伝達する能力を弱め、嚥下に必要な筋力や協調運動に影響を与えることがあります。

また、加齢に伴う筋力の低下や、口腔内の痛み、義歯が合わないことなども影響します。さらに、飲食習慣や栄養状況も障害に関与します。このように、摂食・嚥下障害は多岐にわたる要因が絡んでおり、正確な理解が必要です。

症状と診断方法

摂食・嚥下障害の症状はさまざまで、まずは食べ物を口にした際に噛みにくい、飲み込むときに痛みを感じる、または咳き込むことがよく知られています。

さらに、食事中に食べ物が詰まってしまったり、飲み込むのが遅れて口から逆流してくることも見られます。これらの症状は、日常生活に大きな影響を及ぼすため、注意が必要です。

診断方法としては、まず医師による詳細な問診が行われます。患者の食習慣や体調を確認し、その後、嚥下機能評価が実施されることが一般的です。これには、内視鏡を使った嚥下観察や、放射線を使用した嚥下造影(VFSS)などの検査が含まれます。

これらの検査を通じて、嚥下の際の動きや異常を詳細に観察し、適切な治療法や介護食の選定に役立てます。

早期の診断と適切な支援が、摂食・嚥下障害を抱える方の生活の質を向上させるためには非常に重要です。

摂食・嚥下障害における介護食の重要性

摂食・嚥下障害における介護食の重要性は、身体的な健康だけでなく、精神的な満足感にも大きな影響を与えます。

食事は、栄養を摂る手段であると同時に、楽しみやコミュニケーションの場でもあります。適切な介護食を選ぶことで、嚥下の不安を解消し、安全に食事を楽しむことが可能となります。

介護食とは

介護食とは、高齢者や障害者などの食事を支援するために作られた、特別な食事のことを指します。通常の食事では嚥下が難しい方々のために、食材や調理法が工夫されています。

例えば、介護食には柔らかく煮込まれた料理や、形状を変えたペースト状の食材が含まれます。これにより、口の中での噛み砕きや、飲み込むことが容易になります。嚥下障害のある方は、細心の注意が必要であり、、誤嚥を防ぐために食事の形状や食感を考えることが求められます。

さらに、介護食は栄養バランスも考慮されています。、高齢者は体に必要な栄養素が不足しやすいため、様々な食材を組み合わせて、必要な栄養を効率よく摂取できるように工夫されています。

このように、介護食は食事を安全かつ楽しくするために重要な役割を果たしています。利用者の状態や好みに応じた食事を提供することが、より良い生活の支援につながるのです。

適切な食品選び

適切な食品選びは、摂食・嚥下障害の方にとって非常に重要です。まず、食材の形状や柔らかさに注意が必要です。硬い食材や大きな塊は嚥下しにくいため、刻んだりペースト状にしたりする工夫が求められます。

また、栄養バランスにも気を配る必要があります。特に、高齢者は栄養素が不足しやすいので、肉や魚、玉子、豆類を取り入れてタンパク質を補うことが大切です。さらに、野菜や果物も積極的に摂り入れ、ビタミンやミネラルを確保しましょう。

さらに、味や香りも考慮することがポイントです。食事は楽しみでもあるため、風味を豊かにすることで食欲を刺激します。調味料や香味野菜、柑橘の香りなどで工夫を凝らし、食事が楽しいものと感じられるようにすることが、介護食選びの重要な要素です。

お試し12食セット

価格:5,800円(税込)

UDF区分:歯ぐきでつぶせる・舌でつぶせる

人気のお肉とお魚のおかずに、リピートが多い「やわらかごはん」「やわらか軟飯」の2食プレゼント付きの12食セットです。

摂食・嚥下障害の方のための介護食の種類

摂食・嚥下障害の方のための介護食の種類には、いくつかの選択肢があります。それぞれの特性を理解することで、適切な食事を提供することができます。

まず、刻み食があります。これは、食材を細かく切り、嚥下しやすい形状にすることで、食べやすさを向上させています。噛み砕く必要がないので、咀嚼機能が低下している場合に使用します。だたし、唾液が少ない方は飲み込むときにむせやすくなります。

次に、ペースト状の介護食です。食材を調理して滑らかなペーストにすることで、嚥下が困難な方でも口にしやすくなります。咀嚼機能や嚥下機能が低下していて食塊を形成することができない場合に利用します。飲み込み易くするためにとろみをつけたものもあります。

ただし、とろみの濃度にも注意が必要です。あまりにも濃すぎると、逆に飲み込みにくくなることがありますので、個々の状態に合わせた適切なとろみの調整が求められます。

ゼリー食は、物理的な食感を持ちながらも、柔らかく口の中で滑らかに溶けるため、嚥下が難しい方でも安心して食べることができます。咀嚼機能や嚥下機能が低下していて歯茎または舌でつぶすことができる場合に利用します。

ゼリー食は水分補給にも役立ちます。 高齢者は水分不足になりやすいので、ゼリーを摂取することで水分を効率的に補うことができます。介護食としてのゼリーは、栄養素を含むものやカルシウム、ビタミンを強化したものもあり、健康維持を効果的にサポートします。

お試し12食セット

価格:5,800円(税込)

UDF区分:歯ぐきでつぶせる・舌でつぶせる

人気のお肉とお魚のおかずに、リピートが多い「やわらかごはん」「やわらか軟飯」の2食プレゼント付きの12食セットです。

介護食の基準

介護食の基準は、摂食・嚥下障害を持つ方々のニーズに応じた食事の選択を可能にするものです。近年、介護食の分野では、栄養価だけでなく、食べやすさも重視されるようになりました。

噛む力や飲み込む力、栄養補給の必要性に応じて、食品にマークをつけることで、利用者に応じた介護食を選択しやすくするものです。

ユニバーサルデザインフードとは

ユニバーサルデザインフード(UDF)とは、年齢や障がいの有無にかかわらず、多くの人が食べやすいように考えられた食品です。

【特徴】

レトルト食品や冷凍食品などの調理加工食品、とろみ調整食品などがあります

日本介護食品協議会が定めた規格に適合した商品であることを示す「UDFマーク」がパッケージに記載されています

かたさや粘度の規格により分類された4つの区分が表示されています

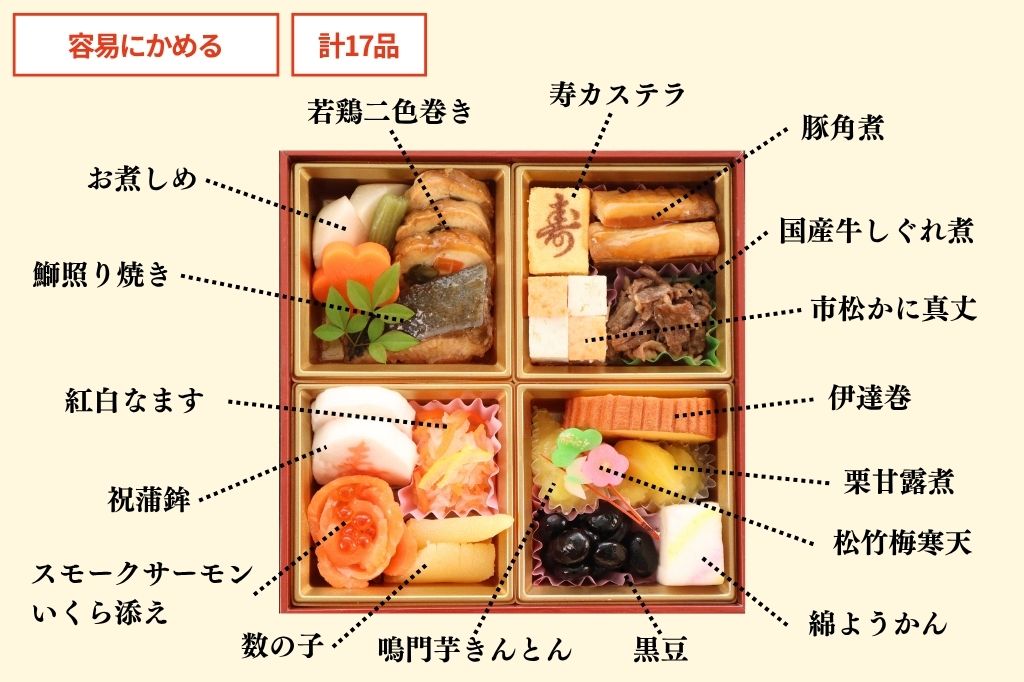

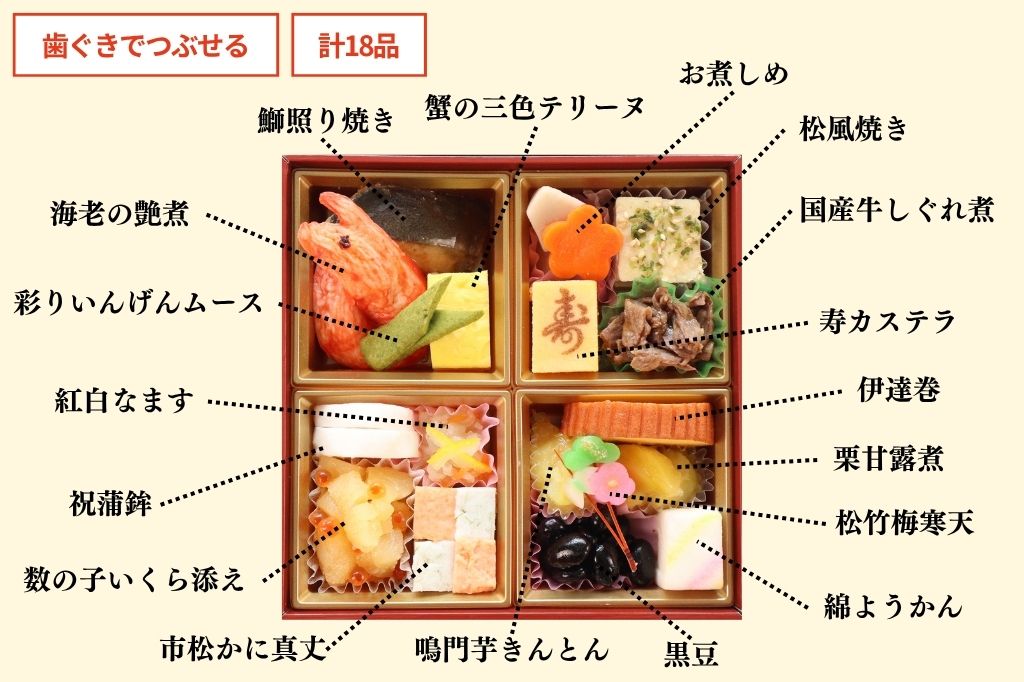

【区分】容易にかめる、歯ぐきでつぶせる、舌でつぶせる、 かまなくてよい。

【選び方】

かむ力や飲み込む力を考慮して、利用に適した商品を選びましょう

【使用場面】

日常の食事から介護食まで幅広く使用できます

通常は固いものもしっかりと食べられ、介護食には縁がない、という方でも、歯の治療をした後や、病中病後で胃腸の働きが落ちている、という場合にもおすすめです

【注意】

かむことや飲み込むことに重要な障がいがある場合は、医療機関の専門家にご相談ください。

スマイルケア食とは

スマイルケア食とは、農林水産省が提唱した、噛むことや飲み込むことなどの機能が低下した人や栄養状態が悪い人を対象とした介護食品の愛称です。

【特徴】

栄養・料理の専門家や介護に携わる方々が、食べやすくて見た目がよく、おいしいレシピを研究・開発しています

噛むことが難しい人向けの食品に「黄」マーク、飲み込むことが難しい人向けの食品に「赤」マークが表示されています

栄養素に配慮された食品は青マークで表記されています

【対象】

噛むことや飲み込むことなどの食べる機能が弱くなった人

栄養状態がよくない人

健康維持上栄養補給が必要な人

【購入場所】ドラッグストア、スーパー、 コンビニエンスストア。

【選び方】

介護食品は、かむ力や飲み込む力に合わせて選ぶことが大切です

はじめて利用する際は、あらかじめ医師などに相談の上、食品を選びましょう。

お試し12食セット

価格:5,800円(税込)

UDF区分:歯ぐきでつぶせる・舌でつぶせる

人気のお肉とお魚のおかずに、リピートが多い「やわらかごはん」「やわらか軟飯」の2食プレゼント付きの12食セットです。

摂食・嚥下障害の食事介助で注意すべき点

摂食・嚥下障害の方に対する食事介助は、特に注意が必要です。まず、食事を始める前に、利用者さんの状態を確認することが重要です。

どういった食材が食べやすいのか、無理なく嚥下できるのかを理解することで、より安全な食事提供が可能になります。

むせの予防法

むせの予防は、摂食・嚥下障害の方にとって非常に重要なポイントです。むせることは、誤嚥の恐れがあるため、注意深く食事介助を行う必要があります。

食事の際には、座る姿勢を整えましょう。背筋をしっかりと伸ばし、椅子にしっかりと座ることで、嚥下がスムーズに行えるようになります。

次に、食事の種類や形状にも気を付けるべきです。一度に口に入れる量を少なくし、ゆっくりと食べることを心掛けましょう。

さらに、食事中の会話は控えめにし、集中して食事ができる環境を作ることが大切です。これにより、むせを防ぎながら、安心して食事を楽しむことができるでしょう。日々の介助の中で、こうしたポイントを意識することで、より安全で快適な食事が実現します。

食事後のケア

食事後のケアは、摂食・嚥下障害の方にとって非常に重要なステップです。食事が終わった後も、適切なケアを行うことで健康を維持し、快適な生活を送る手助けができます。

食後には、口内に残った食べ物の残渣を取り除くために、口を丁寧にすすぎ、歯磨き、舌磨きなどを行うことが大切です。

次に、体位にも気を付ける必要があります。食事後30分程度は、座った状態を維持することが望ましいとされています。これにより、嚥下時の余分な負担を軽減し、誤嚥のリスクを減少させます。

また、食事後に体調の変化がないかも確認しましょう。むせたり、嘔吐したりする場合は、その原因を探り、次回の食事に生かすことが重要です。適切な食事後のケアを通じて、より良い健康状態を保つことができるでしょう。

まとめ

摂食・嚥下障害を抱える方に対する介護食の選び方について、その人にあった食材や食事形態を選ぶことが大切です。

食事はただの栄養摂取だけでなく、楽しみのひとつですので、見た目や香りも重要です。栄養バランスや持病の食事制限、その方の嗜好などにも配慮しながら、工夫してみてください。

最後に、摂食・嚥下の状態は日々変化しますので常に観察し、食事内容を見直しながらより安心して食事が楽しめるように努めていきましょう。介護食の選び方を工夫し、ぜひ楽しい食卓を作っていきましょう。

お試し12食セット

価格:5,800円(税込)

UDF区分:歯ぐきでつぶせる・舌でつぶせる

人気のお肉とお魚のおかずに、リピートが多い「やわらかごはん」「やわらか軟飯」の2食プレゼント付きの12食セットです。

監修者

上田 稚子(Ueda Wakako) 管理栄養士

大学卒業後、管理栄養士として亜急性期病院にて幅広いライフステージ、様々な疾患に応じた栄養指導をしてきました。

現在は、名阪食品株式会社にて介護食ブランド「そふまる」の研究開発に携わっています。